Два тома этого уголовного дела весят килограмма полтора — в них больше шестисот листов. Допросы, свидетельские показания, протоколы очных ставок, приобщённые справки, выписки и прочие документы. И всё — об одном человеке.

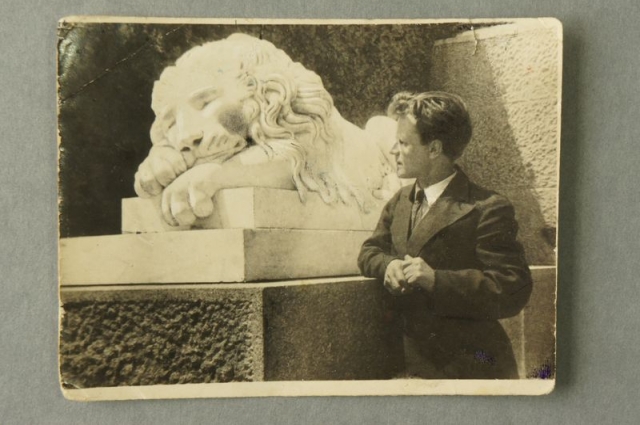

Степан Григорьевич Щеколдин, ставший во время оккупации Крыма директором Воронцовского дворца-музея, выйдя на свободу, успел написать книгу «О чем молчат львы». Свою версию событий того времени.

Несколько лет назад в Таганроге, на доме, где он жил с конца 50-х годов, повесили памятную табличку. О Щеколдине снято три документальных фильма. Конечно, для них нужна была резкость в суждениях и контрасты: человек, рисковавший жизнью, дважды спасший уникальный памятник и множество музейных экспонатов стал врагом для Советской власти...

Впрочем, у тех, кто делал фильмы, не было возможности ознакомиться с двумя томами уголовного дела, отдельные документы из которого недавно рассекретили. Иначе появились бы неудобные вопросы, затмевающие ясную и понятную картину.

«Ему всегда аплодировали»

«Довожу до вашего сведения, что бывший директор дворца Воронцова Щеколдин Степан Григорьевич во время пребывания немцев в Алупке предал немцам Радченко Сергея, работавшего экскурсоводом, которого немцы забрали, увезли в Симферополь… Кроме того, Щеколдин скрывал 7 дней до прихода немцев от Красной Армии бывшего начальника полиции Алупки Близникова. Продавал музейные вещи, инвентарь…». Это «сигнал» в милицию поступил 3 мая 1944 года от жительницы Алупки Ирины Калашниковой.

На следующий день сорокалетний Степан Щеколдин уже был задержан.

… Он увидел впервые Алупку в 1937 году. Точнее, прелести самого городка, утопающего в кипарисах и магнолиях, может сразу и не заметил. Потому, что побывал во дворце-музее, и влюбился в него. Экономист по специальности, Щеколдин не один месяц искал возможность устроиться туда на работу, и в 1938 году удача улыбнулась. Появилось место экскурсовода.

Вот что рассказывала свидетель Екатерина Калашникова, уборщица дворца-музея и сестра автора «сигнала в органы»: «Никто из экскурсоводов так не интересовался старинными вещами, которые имелись в музее, как Щеколдин. Бывало, говорит он мне: «Катя, я ушёл туда» — это в башню, значит, — и ни для кого меня нет. Только если спросит директор Бирзгал, или если экскурсоводов не окажется». Я его заставала в этой башне за работой: он клеил, чертил, со старинными книгами занимался. Правда, что экскурсии у него и Антонова проходили хорошо, всегда с аплодисментами от посетителей. А Бирзгалу и Кинеловскому совсем не аплодировали».

Валентин Кинеловский тоже был экскурсоводом. Но внештатным. Работал дольше Щеколдина, видимо, рассчитывал занять место в штате. И приязни к Щеколдину не испытывал. Случай свести счёты появился в 1940 году. Сотрудники музея побывали на концерте Ялтинской госфилармонии. Степан Григорьевич имел своё мнение о концерте, и даже написал в филармонию, что вместо музыки Дунаевского и Блантера лучше бы сыграли Чайковского. А вот это уже можно было подать, как нападки на советскую культуру. Кто-то не любит советских композиторов и любимые народом песни? Разгорелся скандал, и Щеколдина с должности уволили. Сам он подозревал, что закопёрщиком этой истории стал Кинеловский.

О том, чтобы уехать из Алупки, Щеколдин не думал. Устроился бухгалтером в пекарню, то и дело приходил во дворец. В 1941 году Степан Григорьевич снова был принят на работу.

Когда началась война, крымские музеи долго не получали конкретных указаний о том, готовить ли ценности к эвакуации, какие коллекции вывозить в первую очередь. Щеколдин — он был освобождён от призыва в армию по состоянию здоровья, в этих сборах очень помог. 144 ящика — книги, фарфор, картины, были подготовлены к вывозу, и 43 из них отправлены в Ялтинский порт.

История спасения, 1941-й

Расхожая история о спасении Алупкинского дворца от уничтожения — чтобы не достался фашистам, до сих пор известна была только по версии самого Щеколдина. Описывал он её так: директор музея уехал в эвакуацию, штат распущен. За дворцом присматривают три человека — Щеколдин, заместитель директора по научной части Анатолий Коренев, и сторож Кухарский. В одном из корпусов дворца расквартирован истребительный батальон. Вдруг подъезжает грузовик со взрывчаткой, и Щеколдин решил, что дворец будут взрывать. Он позвал на помощь нескольких человек из истребительного батальона, в том числе и командира Илью Вергасова.

Он так писал об этом эпизоде: «Однажды хранитель вбежал без спроса: «Взорвать хотят!» «Что, кто?» «Взрывчатка… машина…» Во дворе музея стояла трехтонка со взрывчаткой… Около неё — уполномоченный НКВД, наш комиссар… Комиссар с возмущением распекал уполномоченного, высокого, молодого, в пилотке… Через несколько минут появилось отделение истребителей. Машину выдворили вон, у музейных ворот встала охрана».

Позже, как сам вспоминал Щеколдин, он побывал в горисполкоме, и услышал от председателя Бекира Чолаха: «Жди моего распоряжения по телефону: возьмешь керосин, обольешь все подвалы и подожжёшь».

Но вот показания того самого Бекира Чолаха из уголовного дела:

«Указаний взорвать или поджечь дворец-музей я никому из работников дворца-музея не давал. Если Щеколдин показывал об этом, то говорит неправду. Перед отходом наших войск в 1941 году Алупкинский дворец-музей никто из наших не собирался взрывать, или поджигать, уничтожать. Об этом я ни разу не слышал».

А Иван Юрин, руководивший пограничной комендатурой, следователю сообщил:

«При оставлении Ялты мы подожгли только нефтебазу. Никаких указаний об уничтожении каких-либо гражданских объектов в Ялте и Алупке, да и в других местах, не было. Мне запомнился случай, когда в эти дни какие-то сотрудники милиции Ялты пытались взорвать Дом писателей в Ялте, в котором размещался штаб комендатуры. Со слов их я знаю, что они имели задание подорвать 8 объектов». Но дворца среди них, утверждал Юрин, не было — он не являлся стратегическим объектом или местом хранения документов.

В эти последние октябрьские дни, накануне оккупации, до своих городов, сёл и посёлков добирались солдаты из разгромленной на Перекопе 51-й армии. Дошёл до Алупки и бывший кладовщик Алупкинского дворца Дмитрий Близников. Он не спешил присоединяться к тем, кто собирался воевать дальше. Затаился: ему нужно было пересидеть всего несколько дней. Со Щеколдиным Близников был если не в приятельских, то в хороших отношениях. Во всяком случае, сочувствовал, когда экскурсовода уволили из дворца.

«При первой встрече в первые дни оккупации мне Близников говорил, что… укрывался в городском парке, «хаосе» (парковый каскад из каменных блоков — авт.) во дворце Воронцова».

Дмитрий Близников стал начальником полиции в Алупке. И Щеколдин часто навещал его не только на работе, но и дома. А Близников по-приятельски заходил в гости.

Здесь был Гиммлер

Сейчас война, особенно события на оккупированных территориях, нам представляются, в основном, в чёрно-белом цвете. Есть герои. Есть предатели. Или трусы, из-за которых гибнут хорошие люди. На самом деле, не так много было тех, кто ринулся служить новым хозяевам — и тех, кто активно сопротивлялся.

Обычный же человек пытался выжить. Нередко героем или предателем его делали обстоятельства.

Степан Щеколдин тоже был обычным человеком. Явно амбициозным и не привыкшим скрывать своего мнения: чего стоит история с советскими композиторами! Увлечённым, быстро освоившимся в новой для себя деятельности. Возможно, любившем продемонстрировать свои познания. И снисходительно относившийся к людям, которых считал менее образованными.

В протоколах допросов людей, знакомых со Щеколдиным, был, например, вот такой эпизод. Однажды к воспитательнице детсада Александре Парфёновой зашла соседка, привела с собой Щеколдина. Хозяйка усадила их пить чай. «Налила в любимые фарфоровые чашки, — вспоминала она. — Щеколдин, взяв руки, заявил: «Как вам может нравиться такая безвкусица! Такую грубую безвкусицу могут выпускать только в Советском Союзе, у большевиков».

Это был уже 1942 год. Степан Григорьевич руководил дворцом-музеем, сменив умершего от истощения Анатолий Коренева. В то время он не раз подчёркивал в разговорах, что всегда недолюбливал Советскую власть, упоминал о том, что сам пострадал «по политическому делу». Но до войны он не был судим, не привлекался ни по каким политическим делам. И уже, будучи арестованным, признался: хотел произвести впечатление…

Итак, в оккупации оказался человек, считавший смыслом своей жизни работу в Алупкинском дворце-музее. Он, как и другие крымчане, понятия не имел, надолго ли пришли фашисты, каковы их планы насчёт дворца. И действовать стал так, как считал нужным. Обратился в комендатуру, получил пост хранителя музея и необходимые бумаги, защищавшие дворец от германских солдат и офицеров.

Щеколдин из Ялтинского порта вернул во дворец ящики с экспонатами дворца, семь из них — в основном, фарфор, были полностью разграблены. Причём не только немцами, но и ялтинцами. После войны вещи из Алупкинского дворца находили в их домах и квартирах.

Степан Щеколдин пригласил во дворец двух смотрительниц — а найти работу в голодающей Алупке было нелегко, принял на работу двух 16-летних юношей: Николая Минакова и Амди Усеинова.

Музей заработал. Но только для немецких и румынских солдат и офицеров.

«В 1942 году немцы устроили во дворце банкет по случаю захвата Севастополя. На банкете был какой-то немецкий генерал, — рассказывал на допросе Николай Минаков. — Банкет был в столовой дворца, где присутствовал и Щеколдин… За время оккупации в музей приезжали видные гитлеровцы. Были Гиммлер, Розенберг, Кейтель, румынский король Михаил, которых сопровождал по музею Щеколдин. При объяснениях он говорил, что большевики принесли большой ущерб дворцу-музею, вывезли много имущества и ценностей».

В марте 1942 года дворец посетил представитель штаба Розенберга. Это ведомство занималось сбором и вывозом культурных ценностей. Директору было выдано удостоверение: герру профессору Щеколдину поручалось охранять дворец и всё его содержимое. «Я возражал, сказав, что называться профессором и доктором права не имею», — объяснял на допросе Степан Григорьевич. Но присвоенное немцами звание так за ним и осталось на время оккупации.

Спасение. Дубль 2.

При фашистах работал.

Экскурсии для оккупантов водил.

На банкете с гитлеровцами сидел.

Имел правильные знакомства — с городским головой, в комендатуре, в полиции.

В уголовном деле — целая коллекция выданных Щеколдину удостоверений.

Предавал ли кого? О судьбе бывшего сотрудника музея Радченко, уверял Щеколдин, не имел представления. Зато в оккупации оказался другой бывший сослуживец, «недоброжелатель» Кинеловский. Между прочим, полуеврей. Мог же «герр профессор» шепнуть словечко кому надо — и нет человека. Но Щеколдин этого не сделал.

Расхищал ли, как указано в доносе, музейные ценности?

Вот протокол обыска в квартире Щеколдина, указана обстановка: кресла, стул, стол, напольные часы, умывальник, эмалированные кувшины, ведра, кастрюля, ковровые дорожки, одна фарфоровая ваза, фотобумага… Никаких картин, тарелок из графского сервиза и прочей дворцовой роскоши.

А ему предлагали наладить торговлю антиквариатом — тот же Близников добывал в Алупке старинные вещи и переправлял в Симферополь.

Побочным заработком Степана Щеколдина стал… русско-немецкий словарь. Востребованная литература по тем временам. Словарь составил хороший знакомый директора музея, тот помог издать, и свою часть тиража сбывал небольшими партиями.

«В течение двух с половиной лет, в тяжёлых условиях оккупации, идя, зачастую, наперекор распоряжениям оккупационных властей, я тщательно оберегал от разрушения дворец-музей, и от разграбления фашистскими варварами его коллекции исключительной ценности. Я прятал в течение этих двух с половиной лет целых два потайных фонда (библиотечной башни и так называемой «железной комнаты») с единственными в СССР экземплярами редких рукописей, картин, книг, гравюр, карт, планов, чертежей, многочисленными портретами руководителей партии и Советского правительства. Прекрасно осознавая, что если немцы обнаружат это, они меня повесят», — так описывал то время сам Степан Щеколдин. И это правда — содержимое тайников он по описи передал сразу после освобождения Крыма.

Щеколдин вспоминал, что даже осмелился поспорить с немецким генералом, который решил вывезти понравившихся ему мраморных львов, украшавших террасу дворца. И за это даже попал в тюрьму. Но эту историю почему-то никто не подтвердил. А из мраморных львов свидетели плохие…

Дворец-музей ведомство Розенберга основательно обобрало. Пропала, в числе прочего, и коллекция картин из Русского музея, которая в 1941 года находилась здесь на выставке, и полотна, украшавшие дворец, и фарфор, и многое другое. А Щеколдин содействовал составлению описи и оценке экспонатов. Отказаться не мог.

1944 год. Апрель. Наступает Красная Армия, немцы отходят. И директор музея снова спасает дворец. По его версии, ночью 13 апреля к дворцу подъехала машина, из неё солдаты выгрузили снаряды, уложив по фасаду дворца. Директор и двое парней-помощников перетащили их в парк. И когда подъехал другой грузовик с солдатами, снарядов они не нашли, побегали — и уехали.

Вот показания одного из тех парней, Николая Минакова: «Ни немцы, ни румыны никакой попытки к уничтожению дворца не делали, никакой взрывчатки во дворец не закладывали… Числа 10 или 12 апреля 1944 года не помню кто из работников дворца-музея обнаружил в куче артиллерийские снаряды в количестве 15-20 штук. Лежали они не на территории дворца, а в парке, метров за 10 от башни с часами. Эти снаряды, очевидно, были просто брошены убегавшими немцами или румынами. Никаких проводов или бикфордовых шнуров к ним проведено не было».

Но другой помощник, Амди Усеинов, рассказывал всё иначе:

«Примерно в первых числах апреля 1944 года Щеколдин мне сказал, что немцы заминировали правое крыло дома-музея, где в период оккупации располагалась немецкая жандармерия… Я и Щеколдин через подвал музея пришли к правому крылу здания и там в подвале обнаружили много ящиков со взрывчаткой. Там ещё лежали ящики со снарядами. Общее количество было примерно 2-3 тонны… Здесь мы обнаружили натянутые провода, которые шли по подвалу в сторону жандармерии… Мы все трое ночью перенесли все эти ящики со взрывчаткой, в том числе и ящики со снарядами, перерубили все протянутые там провода, а проход в подвал закрыли имеющейся там железной дверью».

Ни одного документа, свидетельствующего о том, что из подвалов дворца извлекали взрывчатку, нет. Ни один свидетель больше о таинственных ящиках не упоминает.

Три попытки

Пробовал ли кто-то заступиться за бывшего директора музея?

В уголовном деле появилась справка на свидетельницу: «Проживая на оккупированной территории в г. Ялта с перерывами работала рабочей в здании санатория «Ореанда», где размещались различные немецкие воинские части. По агентурным данным, Лимова характеризуется как женщина лёгкого поведения, сожительствовала с переводчиком немецкой воинской части, квартиру её посещали немецкие офицеры. На квартире неоднократно устраивались пьянки».

Степан Щеколдин вышел на свободу в 1954 году, отбыв в колонии 9 лет, 9 месяцев и 13 дней. Через три года предпринял первую попытку реабилитации.

Стоит сказать, тогда следователи проделали огромную работу, нашли и опросили всех 17 свидетелей, проходивших по делу. Если их показания и изменились, что только в сторону: «не могу точно припомнить». Щеколдину в восстановлении честного имени было отказано.

Вторую попытку он предпринял в 60-х. И снова безуспешную. Добиться реабилитации удалось в 1991 году.

Но в Алупку он вернулся уже в конце 50-х. И потом, выйдя на пенсию, снова и снова возвращался. Общался с сотрудниками музея, и… писал в вышестоящие инстанции о замеченных непорядках в фондах и экспозиции.

На письмо Азы Пальчиковой, заместителя директора дворца-музея, Щеколдин ответил: «Для чего я хлопочу о дворце-музее? Зачем я уже второй год, с того времени, как ушёл на пенсию, трачу все свои силы, всё свой свободное время и все свои скромные сбережения на поездки в Москву и Алупку?.. Из 45 лет моей трудовой деятельности, только семь лет, с 1937 по 1944 гг., были счастливыми в моей жизни — работа во дворце-музее. Включая сюда даже и страшные годы оккупации, ибо это были годы борьбы за музей… Я мечтал до самой смерти работать в нём и умереть в Алупке, которую я полюбил».

Это, пожалуй, как раз невозможно оспорить.

«Дело Щеколдина» из тех, когда мотивы и поступки человека можно трактовать с разных позиций. Правда где-то посередине между образом праведника и человека, который ради любимого дела стал работать на оккупантов.

Правду знают, наверное, только мраморные львы

Воронцовский дворец снова принимает посетителей

Воронцовский дворец снова принимает посетителей  От Массандровского до Воронцовского. Как добраться до крымских дворцов

От Массандровского до Воронцовского. Как добраться до крымских дворцов  Американские паломники приедут в Крым

Американские паломники приедут в Крым  Трудно быть человеком. Историк - о расстрелах в Крыму в 1941-м

Трудно быть человеком. Историк - о расстрелах в Крыму в 1941-м