В Крыму, на Керченском полуострове несколько дней назад найдены останки трех красноармейцев. Поисковики также обнаружили в яме две медали «За боевые заслуги», по ним удалось установить имена освободителей Крыма.

Трое в воронке

Степь на Керченском полуострове холмистая: то бугры, то пологие возвышенности. На военных картах их обозначали просто: «высота 10,6», «высота 164,5». Во время освобождения Крыма в 1944 году за большинство этих холмов и холмиков платили солдатскими жизнями.

В окрестностях села Бондаренково Ленинского района — бывшей деревни Булганак, таких высот тоже полным-полно.

«Обнаружили мы этих троих солдат в воронке, лежали они один на одном, — рассказал kuban.aif.ru командир военно-патриотического поискового отряда «Помним» Олег Трифонов. — Очевидно, боевая обстановка была такая, что похоронная команда решила использовать уже готовую яму, а не рыть могилу. Когда стали разбирать — крошево сплошное, рук-ног практически не было, на троих бойцов — одна полная стопа. Очень похоже, что попали они под удар артиллерии — очень много было осколков, некоторые из костей пришлось извлекать. Разделить бойцов практически невозможно».

В яме нашли пуговицы от шинелей, формы, уставного нижнего белья, пряжки от ремней. И — две медали «За боевые заслуги». Скорей всего, похоронили красноармейцев с наградами, поскольку похоронная команда просто не стала разбираться, есть ли при них какие-то личные вещи. Слишком уж в плохом состоянии были тела. Документы, возможно, взяли. Либо кто-то опознал бойцов. Потому и были они официально признаны погибшими, а по домашним адресам отправились похоронки. Даже с указанием конкретной локации: в 1,5 км от деревни Булганак Крымской АССР. Это уже немало, много матерей и вдов получили извещения более пространные: «пал смертью храбрых на Керченском полуострове».

По номерам наград установили имена погибших. Оба служили в 414-й стрелковой дивизии, штаб которой базировался в деревне Баксы, нынешней Глазовке.

«Но дивизия кочевала по довольно большому участку Керченского полуострова — видимо, бросали ее туда, где требовалось поддержать другие подразделения, — рассказал Олег Трифонов. — В ее журнале боевых действий, к сожалению, очень мало описываются действия пехоты, в основном речь идет об артиллерии. О том, с какой высоты на какую перебрасывали».

Две медали «За боевые заслуги»

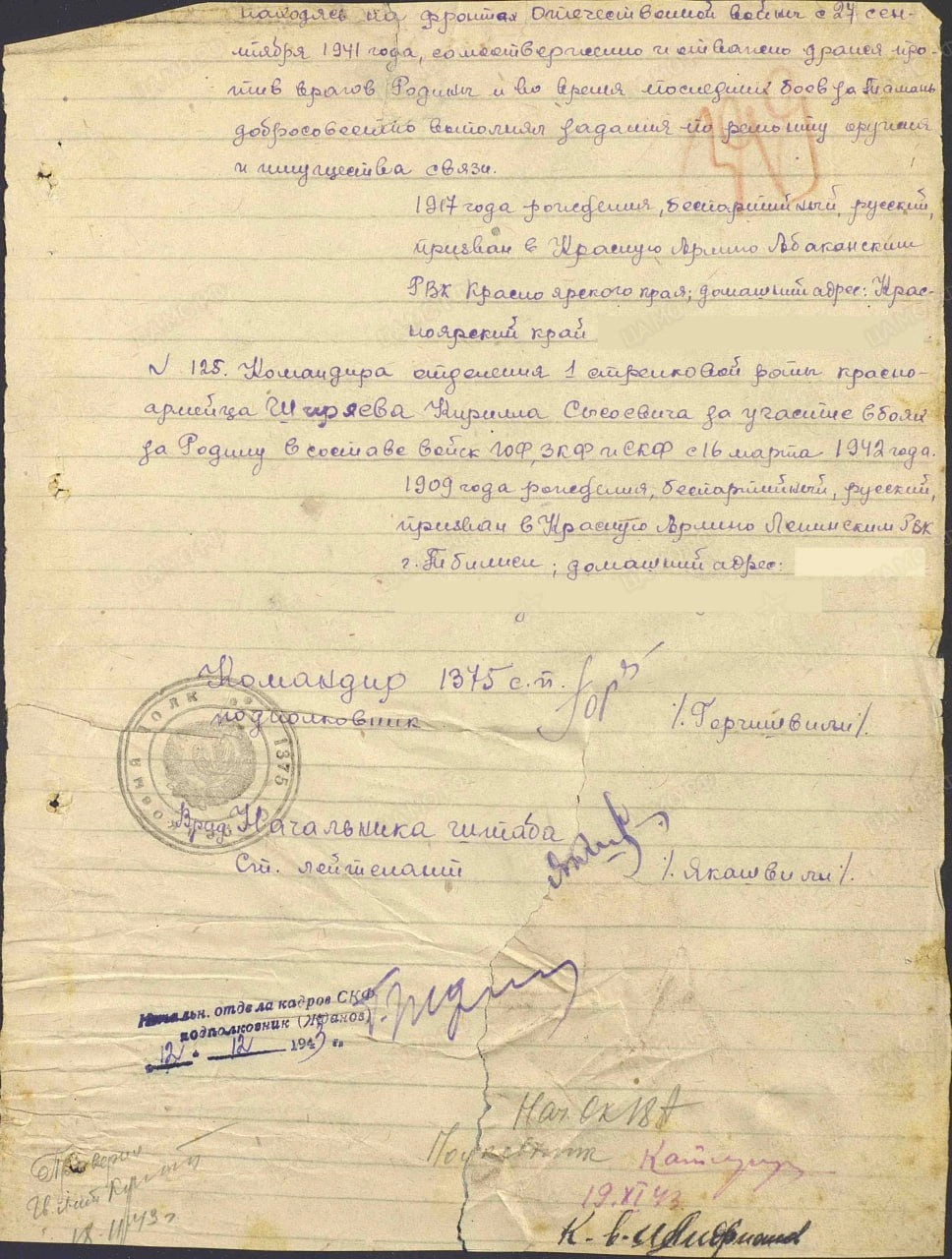

Младший сержант Кирилл Сысоевич Ширяев 1909 года рождения родился в станице Тбилисская Краснодарского края. Призывался из Тбилиси Грузинской СССР, в одном из извещений адрес жены тоже указан грузинский, затем — краснодарский. Возможно, в Грузию Кирилл Сысоевич выехал в эвакуацию вместе с семьей, а там уже и был мобилизован, либо пошел на фронт добровольцем. Семья же после освобождения Краснодарского края вернулась домой — отсюда и разночтения в документах.

К медали «За боевые заслуги» он был представлен 1 ноября 1943 года. Как написано в наградном листе, «за участие в боях за родину в составе войск Закавказского и Северо-Кавказского фронтов с 16 марта 1942 года». Интересно, что сначала фронтовые заслуги младшего сержанта хотели оценить медалью «За отвагу», но согласовали «За боевые заслуги».

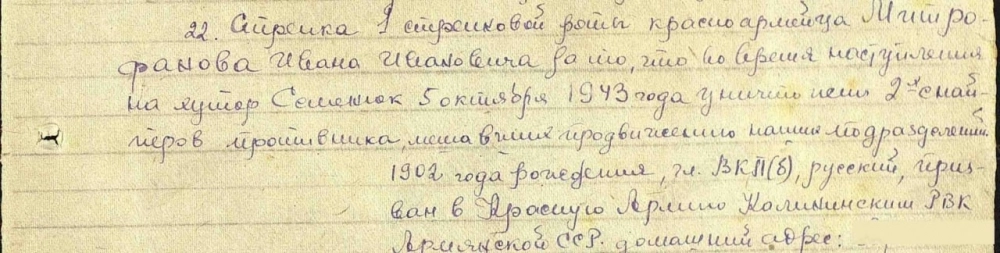

Второй боец — рядовой Иван Иванович Митрофанов 1902 года рождения. Он родился, вырос и был призван из Армении. В Калининском районе Лорийской области есть село Привольное, основанное русскими поселенцами в середине XIX века. Оттуда родом погибший в Крыму красноармеец. Он свою медаль получил за то, что «во время наступления на хутор Семенюк 5 октября 1943 года уничтожил 2 снайперов противника, мешавших продвижению наших подразделений».

«Оба найденных красноармейца погибли 11 февраля 1944 года, кто третий, неопознанный, мы пока не знаем, — констатировал руководитель поискового объединения «Крымский рубеж» ДОСААФ России Республики Крым Александр Ефанов. — В теории, при дальнейшей архивной работе, перебрав все донесения о потерях на время гибели найденных солдат, можно отыскать и данные того, кто был захоронен вместе с ними. Но это если он был опознан и учтен».

Не вечная память...

Забытое воинское захоронение в крымской степи — это, к сожалению, рядовая для полуострова история. При том, что при освобождении Крыма в 1944 году очень редко погибшие оставались неизвестными.

Похоронные команды в составе воинских частей свою работу делали четко, нередко даже «придерживая» на пунктах погребения неопознанные тела и вызывая для опознания сослуживцев из воинских подразделений, где служили погибшие. Одиночные могилы, маленькие и большие кладбища фиксировали в документах. Прикладывали к ним легенду захоронений, порой даже помечая в пронумерованных могилах порядок, в котором лежали бойцы. Другое дело, что большая часть их не сохранилась.

Когда воинская часть уходила вперед, захоронения со всей документацией по акту передавались местным властям. За спиной у тех, кто жил и сражался дальше, оставались могилы с «пирамидками», где были написаны имена павших.

Сохранить эту память не смогли.

Освобожденном Крыму оставалась треть от довоенного населения. Не было рабочих рук, материалов, средств, и — что уж там, живые думали о живых.

А с середины 50-х годов прошлого века на полуострове стали укрупнять воинские захоронения.

Олег Трифонов вспоминает, как однажды затронул эту тему в разговоре с историком, поисковиком, общественным деятелем Татьяной Сафиной (ее, к сожалению, не стало в прошлом году). Она как-то познакомилась с руководителем одной из групп, которая в советское время занималась укрупнением воинских захоронений. Он честно рассказал: «маленькие» братские могилы и одиночные — если те еще были обозначены, переносили полностью. А кладбища — частично. Например, из двухсот захоронений — двадцать с разных краев. Остальное сравнивали с землей.

«Мы нередко сталкивались с тем, что по документам захоронения перенесены — а они остались, — пояснил Олег Трифонов. — Взять хотя бы кладбище 339-й стрелковой дивизии. Его только во время строительных работ пять лет назад обнаружили на улице Гаспринского в Керчи. Мы там подняли 254 человека. Опознали по награде и передали родным останки главстаршину Зимина: семья искала его до, кажется, 1989 года! Под Глазовкой нашли таких брошенных 198 бойцов. Такая работа очень тяжела морально. Копаешь — а под слоем земли поваленный обелиск, под ним — забытый солдат».