28 июня исполняется сто лет первому крестьянскому санаторию. Открыт он был в Крыму, в бывшей резиденции императора Николая II в Ливадии. Выбор места не случаен: Советская власть демонстрировала, что бывшее имущество «сильных мира сего» теперь служит простому народу. Датой основания крестьянского курорта считается день торжественного открытия, 28 июня 1925 года. Хотя заезд «первой смены» состоялся еще в первой половине месяца: прибыли 324 человека из 30 областей, союзных и автономных республик. Все они, вернувшись по домам после шести недель «пребывания в раю», рассказывали односельчанам о море, невиданной субтропической зелени, самом санатории, где к ним относились с небывалой заботой. «АиФ-Крым» решил вспомнить о первых годах существования курорта в Ливадии.

Кормили «рогатой репой»

Путевки в Крым распределяли через специальные комиссии. В первую очередь направляли крестьян-бедняков: «слабогрудых», с хроническими болезнями, ослабленных хроническим недоеданием. Хотя предписывалось в подробностях разъяснять будущим курортникам подробности вроде того, что не только проезд туда и обратно за счет государства, но и питание, многие в это не верили. Понимали, что лечить станут, а вот на месте, в санатории, предоставят ли питание?

Поэтому в их мешках находилась хорошо если одна запасная пара белья, ложка и кружка, а остальное место занимала немудренная снедь: сухари, сало, лук, чеснок.

Как кормили на крестьянском курорте «Ливадия»:

- 8 ч.: молоко с белым хлебом.

- 9 ч., завтрак: 50 г сливочного масла, 2 яйца, мясное блюдо, гарнир, кружка молока.

- 13:30, обед: первое, второе (обязательно мясное блюдо), сладкий десерт.

- 17 часов: кружка чая с белой булкой.

- 19 часов, ужин: молоко, мясное блюдо, сладкий десерт.

Стоит вспомнить, что Крым еще не оправился от страшного голода 1921-1923 годов, унесшего жизни примерно пятой части населения. Местные жители по-прежнему недоедали, продукты «доставали» и выменивали на вещи. Но для Ливадии, витрины благополучия, доставлялось все необходимое.

Быт крестьянского курорта в подробностях описал журналист Борис Барановский в небольшой брошюре о Ливадии. Отмечал, что крестьяне не сразу переходили на курортное меню. Им привычно было «набить брюхо» тяжелой едой вроде репы или каши, поэтому, например, яйца за еду не считали: мол, проглотил — и не заметил. Роптали по поводу невиданной диковинки — твердого сыра, называя его «мылом». Фаршированные баклажаны окрестили «рогатой репой» и долго не решались пробовать.

Потом придирок стало меньше, но однажды группа крестьян попросила организовать им какое-то из блюд, которое ел Николай II. Мотивировали тем, что в царском дворце живут, а царских блюд не едали. Руководитель курорта отдал распоряжение шеф-повару, и тот приготовил паштет из печени. Поле обеда многие тарелки с «царским блюдом» остались нетронутыми. Попросили больше его не подавать.

Толстых не было

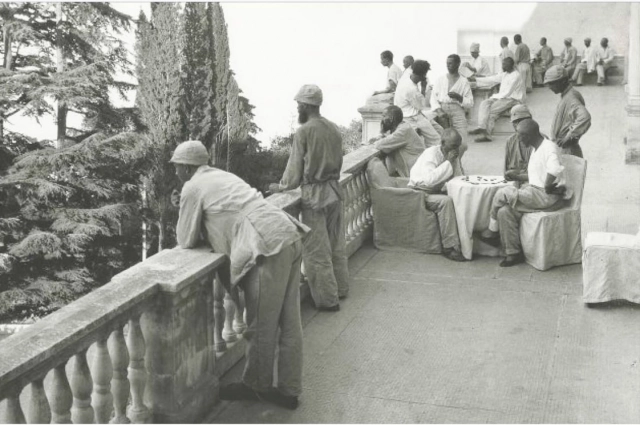

Большинство крестьян входили в установленный режим дня без возражений. После завтрака и врачебного обхода у них было свободное время: с экскурсиями, отдыхом у моря или в парке. Имелась во дворце читальня, места для настольных игр, всевозможные кружки: от вышивания, где крестьянки осваивали новые приемы и умения — до секции подготовки селькоров. Даже свой оркестр имелся. В основном, из гармошек, мандолин, гитар и балалаек. И в каждый новый заезд медсестры ловили нарушителей режима, которые, утащив инструменты из музыкальной комнаты, репетировали во время «тихого часа».

А он соблюдался строго. Тем, кто спать не мог или не хотел, предписывалось отдыхать на свежем воздухе, в шезлонгах. Интересно, что в первые годы после организации санатория, здесь проводились экскурсии для обычных курортников. Но только не в «тихий час». В это время, как говорили сами крестьяне, они «килу нагоняют». «Кила» — килограммы, набранные во время лечения в санатории, служили в то время главный видимым фактором оздоровления. Толстяков среди беднейших жителей деревень, людей «от сохи», не водилось. Поэтому набранные 2-3, а то и пять килограммов считались отличным достижением.

Борис Барановский рассказывал об одном «чемпионе», который поправился так, что к моменту отъезда с трудом влез в свои штаны и пытался застегнуть. «Старался-старался, пока штаны не лопнули, — описывал журналист страдания бедняги. — Нельзя застегнуть и в прореху нижнее белье выглядывает… Подвернулся тут, к счастью, кто-то из докторов, посоветовал: «Коли так не выходит, попробуй иначе, надень-ка штаны задом наперед». Курортник так и поступил, вздохнул с облегчением: хоть прореха теперь впереди, ее прикрыть можно.

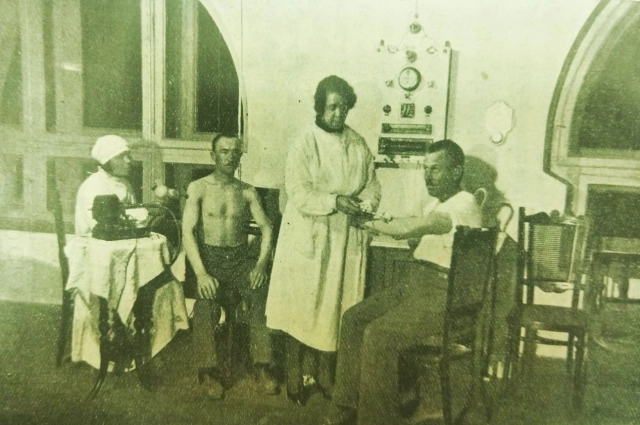

Все лечебные процедуры в Ливадии проходили после «тихого часа». Порой отдыхающие боялись странных аппаратов, их приходилось уговаривать, разъясняя, зачем те нужны. А порой крестьяне обижались и даже писали заведующему жалобы: почему, мол, Петрову назначили гальванизацию, а меня обошли? И врач терпеливо разъяснял, что не при каждой болезни ее можно проводить.

В свободное время, после ужина и до отбоя — снова кружки, лекции, концерты: то силами самих курортников, среди которых было немало талантов, то приезжих артистов.

Очень долго помнили в Ливадии крестьянского поэту-самоучку Орлова, который посвятил Ливадии немало стихотворений, часто выступал «в концертах».

Крестьянин Хохлов радовал публику «райками» — рифмованными фразовиками, с которыми в чем-то схож современный рэп: «В каком году рассчитывай, в какой стране угадывай, крестьянин из Поволжия поехал на курорт, на берег моря Черного, в прекрасную Ливадию здоровье поправлять. В вагоне едет, думает: «Да правда ль есть Ливадия, где раньше жил лишь царь?»

Царское кресло и кусты

Пребывание в санатории, где у человека, привыкшего всю жизнь работать от зари до зари, вдруг образовывалось свободное время, для некоторых курортников имело неожиданные последствия.

Например, одни, в ущерб самому отдыху и режиму, с головой уходили в освоение грамоты. Грамотные не отрывались от книг, газет и журналов. В брошюре о быте крестьянского курорта описывался пожилой отдыхающий Васильев, который облюбовал для себя кресло в приемной Николая II, преобразованной в читальню. И именно там проводил все свободное время с книгой. Его вдохновляло и само удобство: рядом стояла специальная подставка, а кресло было на редкость удобным — и осознание, что сидит он на «царском месте». Когда мимо проходили экскурсанты, он обязательно растолковывал им, в каком кресле сидит.

Были крестьяне, особо трепетно относившиеся к медицине, с удовольствием выслушивавшие лекции на эти темы. И они становились добровольными агитаторами в пользу гигиены и здорового образа жизни. Объясняли, зачем стоят в коридорах плевательницы и почему не нужно бросать, где попало, окурки.

Один отдыхающий из Узбекистана так был поражен дворцом и его убранством, что… категорически отказывался ходить в туалет в помещении. Объяснял всем, что это грех — справлять нужду в таком прекрасном месте: дома он никогда не видел уборной. И все время своего пребывания ходил по кустам парка.

Очень редко, но случалось, что больного… пугало само место. Он не мог свыкнуться с непривычными пейзажами, шумом моря, видами. И приходилось таких отправлять домой. В 1926 году приезжий из Калмыкии умолял заведующего вернуть его обратно: ничего здесь не радовало, желал он лишь домой.

Но для большинства Ливадия стала тем самым светлым «завтра», которое когда-то должно было наступить в государстве рабочих и крестьян.

«Каждый день в послеобеденное время небольшими группами уезжают из Ливадии те, чей срок лечения миновал, — описывала прощание в курортом газета «Красный Крым». — Прежний зипунишко, сапоги или лапти, котомка снова выходят на сцену… «Как светлое Христово воскресенье время пролетело здесь», — замечает один из бородачей».