Весна 1942 года входила в Севастополь с запахом свежевскопанной земли. Каждый день — и не по одному разу — в городе объявляли воздушную тревогу. Горели дома, машины собирали на улицах тех, кто не успевал укрыться в убежищах. Под землю уже переместились предприятия, школы, жильцы разбомбленных домов.

И в это время... сажали огороды. Символом той весны были женщины с лопатами и мотыгами. Именно они подхватили лозунг: «Каждому двору — огородную гряду».

Грядки на окнах

До войны Севастополь огородами не изобиловал: жители частных домов сажали на подворье какие-то овощи, но каменистая и «тяжелая» почва не радовала урожаями. Колхозы и совхозы предпочитали разбивать виноградники и сады.

На кораблях Черноморского флота и в Приморской армии, защищавших Севастополь, в начале 1942-го были зафиксированы первые случаи цинги. Продовольствие в осажденный город доставлялось, но это были продукты долгого хранения: бакалея, мука, консервы. А с овощами было плохо. Но семена везли — их высылали колхозы и совхозы Краснодарского края и Грузии.

И та весна стала «огородной».

«Цинга приняла угрожающий характер, и здесь женщины проявили мужество и стойкость, — вспоминал помощник командира 18-го Гвардейского Краснознаменного артиллерийского полка ПВО Приморской армии Сергей Матросов. — Несмотря на зверские налеты авиации и артобстрел, женщины с детьми начали садить лук, чеснок, редис и другие овощи для бойцов и офицеров Севастопольского оборонительного района. Как только овощи поспели, на машинах и в корзинах жители города Севастополя доставляли их в госпитали, флот и войскам Приморской армии. Порой даже умудрялись садить овощи на крышах землянок. Даже дети садили зелень в деревянных лоханках».

Первые партии зеленого лука и редиса начали поступать уже в марте.

Горсовет и районные советы провели учет свободной земли, на которых можно было бы разбить грядки. Скверы, парки, дворы, пустыри — все это было распределено между воинскими частями и огородными бригадами, созданными женщинами Севастополя.

Первый секретарь Севастопольского горкома партии и председатель горкома обороны города Борис Борисов в своих воспоминаниях рассказывал: под грядки использовали даже отвалы земли от вырытых в каждом дворе «щелей». Там жильцы прятались во время вражеских авианалетов. Чуть ли не каждый балкон многоэтажных домов обзавелся деревянными ящиками, в которых сеяли зелень. На многих окнах появились такие миниатюрные «домашние теплицы».

«Население Севастополя обрабатывает каждый метр пригодной для этого земли и даже в тех местах, где раньше никаких посадок не было», — писал в своем дневнике военврач медико-санитарного отдела ЧФ Афанасий Власов. Он же упоминал о подсобном хозяйстве на Максимовой даче, отданной под госпиталь.

«Всего создано 73 подсобных хозяйства, из них 22— при предприятиях и 51 — при воинских частях, — сообщал в своем рапорте от 18 апреля 1942 года секретарь Крымского обкома партии Федор Меньшиков. — Овощами и картофелем будет засеяно 818 га... Уже посажено картофеля 60 га, лука 20 га, посеяно 140 га овса и продолжается посадка и посев лука, моркови, свеклы и других культур... Выращивается дополнительно 500 тысяч штук рассады помидоров и капусты в горзеленхозе № 10 и совхозе им. Софьи Перовской».

Погибли в поле

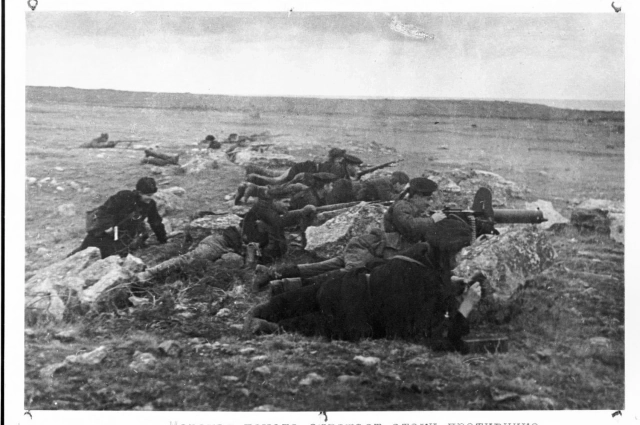

Огороды разбивали даже совсем близко к линии боевого соприкосновения. Ночью гитлеровцы самолеты в воздух не понимали — и в это время там работали огородные бригады. А днем налеты воспринимались как обыденность, как досадная помеха, нежели угроза собственной жизни. Свою работу женщины из огородных бригад не воспринимали, как подвиг — сама жизнь в Севастополе тогда становилась подвигом для каждого.

Секретарь Северного райкома партии Евгения Гырдымова уже после вспоминала «огородниц» — 75 женщин, которые трудились на грядках в районе Любимовки, Бартеньевки, на землях Винзавода. К 25 мая они успели снять два урожая и снова посадить рассаду. Во время одного из авианалетов погибли прямо там, на огородах, бригадир-овощевод Олениченко и работница совхоза Смирнова.

Спасение от цинги нашли и виноделы. Совхоз имени Софьи Перовской был филиалом знаменитого комбината «Массандра». Отсюда уже успели эвакуировать ценное оборудование и часть винной коллекции. Но в подвалах нашли огромное количество выжимок — отходов винного производства. Из них стали делать спирт — и производить витаминные настойки.

А сырье для них искали пионеры и комсомольцы. В дело шли сосны, можжевельник, других хвойные. К слову, не было тогда в Севастополе и окрестностях сосновых лесов — их высаживать стали уже после войны. Чтобы собрать «сырье» приходилось прочесывать овраги, балки, склоны холмов.

Когда на совхозных виноградниках появились первые листья, их тоже стали собирать и использовать для витаминных настоек.

«Этими настойками городской отдел здравоохранения снабжал воинские части, госпитали, предприятия, убежища, — перечислял Борис Борисов. — И даже переслал через линию фронта рецепты и образцы настоек партизанским отрядам. Для ребят настойку подслащивали, и она пользовалась у них огромным успехом».

«Огородное движение» в истории обороны Севастополя стало одним из «обыденных подвигов», совершенных женщинами героического города.

Их было очень много: в составе дружин они помогали тушить склады и магазины, спасая драгоценное продовольствие, развозили продукцию из хебопекарен, работали на подземных заводах. Оставались, рискуя жизнями, на своих рабочих местах. Например, в июне, незадолго до падения обороны города, в Севастополи работали пять столовых. Под бомбежками и обстрелами.

Жительницы Севастополя организовывали прямо в квартирах «штабы», куда приходили желающие сделать что-то для фронта. И им раздавали задания: кто-то собирал теплые вещи, кто-то брал стирать белье фронтовиков, кто-то чинил или шил одежду. Для этого организовывались целые швейные бригады. Женщины-добровольцы дежурили у раненых в госпиталях. А если было нужно — на носилках несли на корабли раненых, отправляемых в эвакуацию.

Использованы документы из архива города Севастополя.